司教の日記より

墨田区にある本所教会では、長年にわたって2月の最初の主日に、日本26聖人を記念し、殉教祭が行われてきました。かつては一日がかりの大きなイベントで、ミサや講演会の他、一日の締めくくりには聖体礼拝も行われていました。

本所教会は、東京での4番目の教会として1880年(明治13年)の4月に聖堂が設けられ、そのときに「日本26聖人殉教者」に捧げられました。聖堂は度重なる火事や災害や空襲で焼失しましたが、現在の聖堂は1951年に、当時の主任司祭であった下山神父様によって建設されたものです。ちょうど私が神学生であった頃、70年代ですが、下山神父様は神言会の神学生養成を支援しておられ、その感謝も込めて、名古屋の神言会神学生はこの殉教祭に参加し、音楽を奏でたりしたものでした。

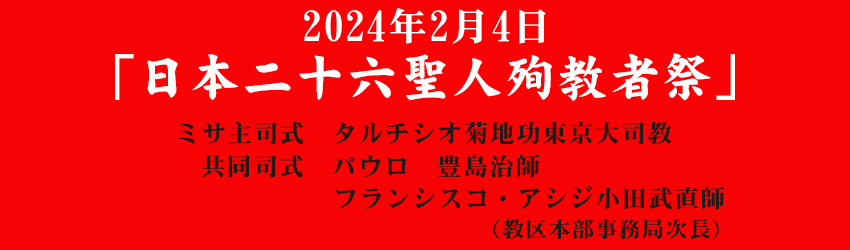

さて、今年の殉教祭は2月の最初の日曜である2月4日でしたが、珍しく雨模様。少々肌寒い中捧げられたミサは、式文にラテン語も混じり、ミサ曲などもグレゴリアン。ミサ後には、シノドスについて30分ほどお話をさせていただき、その後、信徒会館で茶話会となりました。

以下、当日のミサ説教の録音を起こした原稿です。

カトリック本所教会 日本二十六聖人殉教者祭

2024年02月04日この数日、アフリカから友人の大司教さんが東京を訪問してくださっていて、本当は今日、一緒に来ようと思ったのですが、他の教会に呼ばれてしまいました。

アンゴラという国の、大司教様です。同じ、神言会という修道会の会員で、ちょうどわたしが昔、ガーナという国で働いていた頃、神学生としてアンゴラから送られてきて、1年間だけでしたが一緒にいたことがありました。彼はそのあとアンゴラで司教になり、今はウアンボという教区の大司教を務めておられます。

アンゴラという国は、元々ポルトガルの植民地でしたので、人口の半分くらいはカトリック信者です。ですから彼の教区も、百万人を超える信徒がいる大きな教区で、今では、神学校にも修道院にも、志願者が溢れているのだそうです。

先週の日曜日、関口教会で一緒にミサをしたあと、私の車に乗せて練馬の東京カトリック神学院へ行きました。彼は神学校を見て、「立派な建物ですね。」と。たしかに立派な建物ですし、ついこの間、増築をして部屋を増やしたばかりです。「神学生は何人いるんですか?」と聞かれたので、「二十人ちょっとくらいですかね」と答えました。「それは東京教区の神学生ですか?」と聞くので、「いやいや、東京教区には一人しかいません。あとはほぼ全国の教区の神学生で、これですべてです。日本の教会の神学生は、この二十数人と福岡のあと少しで、それですべてです。」とお話ししたら、とても驚かれました。

驚かれますよ。当然。ご自分のところは、神学校から人が溢れるくらい志願者がいる国ですからね。非常に驚かれ、同時に、その大司教さんは、「日本の教会、大丈夫ですか?」と心配をしてくれました。

たしかに今は、少子高齢化が激しく進んでいる日本です。勢いに満ち溢れているアフリカの教会の現状から見れば、日本の教会は衰退していきそうで、将来がとても心配に感じられたと思われます。

わたし自身もこの数年、東京教区にやって来てから、司祭の高齢化など、心配なことはあります。特に顕著なのは、女子の修道会、修道院の閉鎖が、相次ぎ、司祭不在の教会も、いまは増えていますね。この現状をみると、本当に大丈夫かなと、これから先が心配になりますよね。

でも、よく考えてみたら、教会は人間のわざではないのです。教会は神のわざのうちにある存在、神によって建てられている存在なので、本来は、我々がそこまで心配しなくても神様が心配してくれるもの。ですから、正直に言えば、わたし自身はそれほど心配をしていないのです。

第二バチカン公会議のあとに、パウロ六世教皇が、使徒的勧告の「福音宣教」という文書を書いておられました。そこには、「たとえわたしたちが福音をのべ伝えなくとも、人間は神のあわれみによって、何らかの方法で救われる可能性があります」と、つまり、わたしたちが福音を宣べ伝えなくても、神様は何らかの方法で人を救うでしょうと書いてあるんですね。

さっき福音朗読で耳にした、「全世界にいってすべての人に洗礼を授けなさい」という主御自身から弟子たちへの福音宣教の命令が書いてあったわけですけれども、じゃあ、わたしたちは何もしなくていいのでしょうか。

教皇パウロ六世は、そのあとにこう続けているのです。

「しかし、もしわたしたちが、怠りや恐れ、また恥、あるいは間違った説などによって、福音を宣べ伝えることを怠るならば、果たしてわたしたちは救われるでしょうか。もしわたしたちが宣教しないならば、福音の種が宣教者の声を通して実を結ぶことを望まれる神の呼びかけに、背くことになるからです。」つまり、わたしたちが何もしなくても、確かに神様はご自分だけがご存じの方法で何とか人間を救おうとなさるでしょう。でもわたしたちは、すでに、あの福音宣教の命令、弟子たちがイエスから直接受けた、あの福音宣教の命令を受け継いで、洗礼を受け、この教会共同体に集っているのです。

ですから、わたしたち一人ひとりには、あの弟子たちに与えられた福音宣教命令が引き継がれているのです。神はわたしたちに、わたしたちの声を通して福音の種が、この世界で実を結ぶことを望まれている。その神の命令に背いてでも、神様が勝手にしてくださいと言っていていいのかということが、このパウロ六世の福音宣教という文章の中に、しっかりと記されています。

その考えに従って、第二バチカン公会議以降、いまに至るまで、教会はさまざまな改革を成し遂げようと努力してきました。いろんなことをしてきました。それぞれの時代に見合った形で、どうやったらこの福音の種が社会の中で現実のものとなっていくのか、その方法を見極めようと努力して来ました。

ただ、人間の考えは神様の考えに比べれば完全に浅はかですから、人間の考えだけに基づいて失敗したことは沢山あります。しかし、神様の考えている通りにできて成功したことも沢山あると思います。人間は限界のある存在ですから、失敗もすれば成功もします。でも、できる限り成功したいですよね。神様が考えている通りに、何とか福音がこの社会の中で実現するように働きたいですよね。そのために、神様が一体何を求めておられるのか、神様がわたしたちをどこに導こうとしているのかを知らなければ、人間的な考えで動いてしまいます。

そのあたりが、いま教皇フランシスコが、シノドスのためのシノドスを開いて、教会はシノドス的でなければならないということを強調している、一番の理由なんです。

1965年に閉幕した第二バチカン公会議以降、教会は、神様の声に耳を傾け、神様が望んでいることを実現するための教会になろうとさまざまなことしてきたけれども、いま振り返ってみると、根本がまだしっかりとできあがっていない。その一番の根本とは、それは、神様の声をしっかりと、みんなで聴くこと。一部の人だけでなくて、みんなで耳を傾け、教会共同体全体として、神様に導かれる教会はどこへ進んでいったらよいのかということを、しっかりと見極めることです。それを識別をすることといいます。その根本がしっかりと確立していなければ、失敗を重ねるだけなのだということに気が付かれて、教皇フランシスコは、シノドスの道を共に歩もうと呼びかけておられます。

それはどこから始まっているかというと、小教区からです。小教区の共同体から始まり、教区、そして全国、そして全世界の教会。この小教区の共同体のあり方が変わっていかなければ、教会全体は変わっていかない。いくらローマの改革をし、バチカンの改革をして、司教協議会などでいろいろ話しても、小教区の教会共同体が変わっていかなければ、何も成し遂げることはできない。だから、小教区の教会共同体で、共にシノドスの道を歩むということを考えてほしい。それが、教皇様の願いです。

それは、簡単に達成できることではありせん。簡単でお手軽な方法はないのです。では、どうするのか。

去年の10月のバチカンで開催されたシノドス第一会期の総会のとき、教皇様は度々会場に現れて、我々に何回も、何回も同じことを語りかけられました。それは、「ここにいるみなさん、あなたがたの好き嫌いを聞きたいのではありません。聖霊が主役なんです。」それを何度も、何度も繰り返されました。そのシノドスの道が、成功するかしないか、つまり教会共同体が変わっていくことができるか否かは、まさしく、わたしたちの好き嫌いではなくて、主役としての聖霊が本当に働く教会共同体なのかどうか、そこにすべてがかかっているのです。

今日、わたしたちが記念している、この二十六人の聖なる殉教者たちは、「生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしのうちに生きておられるのです」という、パウロのガラテアの教会に宛てられた手紙の、あの言葉を、その人生をもって証しして生き抜いた人たちです。つまり、聖霊が彼らの人生の主役です。聖霊にすべてを任せて、それを生き抜いたのが、あの殉教者たちです。

ですから、十字架につけられて亡くなっていった、そのヒロイックな選択と行動自体にも大きな意味がありますが、それ以上に、そこに至るまでのこの聖人たちの人生のありようにも大きな意味があります。それがいかに、聖霊に導かれ、キリストを中心にし、わたしのうちに生きている神を、現実に社会の中で生き、証しをしていったかという、その人生に大きな意味があると思います。

二十六人の聖なる殉教者たちは、福音に従い信仰に生きるということが、その命を失うこと以上に価値あることなのだと証しされました。それは、わたしたちも倣うことができる生き方であります。いまのこの日本の社会の中で、信仰をもっているがために十字架につけられることや、実際に命を奪われることはないと思いますが、この社会の中で福音に従って生きることは容易なことではありません。独りでは難しいのです。ですから、教会共同体で共に歩み、共に福音を証ししていく、このシノドスの道が不可欠なのではないでしょうか。

これからも、教皇様が「シノドスの道」と言われ、わたしたちに呼びかけておられることを、時間をかけて少しずつ学んでいきたいと思います。わたしたち自身も、パウロの言葉の通り、「生きているのは、もはやわたしたちではありません。キリストがわたしたちのうちに生きておられるのです。」と、勇気をもって語ることができる、そういう人生を歩んでいくことを望みます。